今までに出会えた海浜植物(海岸植物)を集めてみました!後編は(ハ〜ラまで)

海岸崖地.砂浜.塩性湿地. 等に多く生育している植物です。

内陸部の高山や渓谷沿いに生える事もありますが、特に海辺に多く生えるものを集めました。

現在は海のレジャー施設が作られたり、護岸工事がなされて自然の海浜植物が残されている場所は、とても少なくなっています。

特に東北の太平洋側は震災の津波で環境が激変し、その後防潮堤がしっかりと作られていて海辺はコンクリートで覆われてその環境は益々閉ざれました!

でも海の厳しい環境の中で咲く花は美しい❣️

2026.1.19追加してあります!

画像↘︎のPhoto by かしがあるものは

をタップして見てください❗️

一般投稿で投稿した他の画像も見られます❗️

NO30

ハイネズ(這杜松)①

*ヒノキ科ネズミサシ属

花期は4〜5月頃

果期は9〜10月

北海道〜九州の海岸の砂地に這って広がる雌雄違株の常緑針葉樹!

葉の表面には溝状の白い筋がある!

NO 30

ハイネズ②

果実が成熟して黒紫色に変わっています。

NO31

ハチジョウナ(八丈菜)①

*キク科ノゲシ属

花期は7〜10月

北海道〜九州の海岸の砂地や荒れ地に生える多年草!

高さは0.3〜1mほど!

NO32

ハチジョウナ②

葉は互生し、狭長楕円形で縁は大小の鋸歯!(時に羽状に浅く裂ける)

葉の基部は茎を抱き 両面無毛で、白い主脈が目立つ!

NO32

ハチジョウナ③

11月まで咲き残って綿毛が出来ています。

ハチノヘトウヒレン(八戸塔飛廉)33

*キク科トウヒレン属

花期は8〜9月

青森県南部〜岩手県北部の太平洋.種差海岸周辺の風衝海岸に生える多年草!

葉は厚めで革質、縁には鋸歯!

NO34

ハマアカザ(浜藜)①

*ヒユ科ハマアカザ属

花期は8〜10月

北海道〜本州の海岸の塩湿地に生える一年草!

高さは40〜60cm

互生する葉は三角状卵形〜長卵形で基部はくさび状!

NO34

ハマアカザ② 果実

花後は2枚の三角形の苞が肥大して果実を包む!

NO35

ハマイブキボウフウ(浜伊吹防風)①

*セリ科イブキボウフウ属

花期は6〜7月

北海道〜近畿地方の海岸の岩場や草地に自生する多年草!

イブキボウフウの海岸性の品種!

高さは30〜80cm

(高山のものより低い)

葉は厚く光沢があり2-3回羽状複葉で、小葉は切れ込みが浅く裂片の先は鈍頭!

NO35

ハマイブキボウフウ②

花は基準種のイブキホウフウと変わらない!

ハマウツボ(浜靭)36

*ハマウツボ科ハマウツボ属

花期は5〜7月

全国の海岸や川原の砂地生える完全な寄生植物の一年草!

高さは10〜25cm

葉緑素を持たず光合成を行わないのでカワラヨモギやハマオトコヨモギに多く寄生する!

葉は光合成をしないため鱗片状に退化して目立たないがまばらに互生!

地中から黄褐色の茎が伸びて先上部2/1ほどに淡紫色の花穂を密につける!

花軸.苞.萼.花冠には白い軟毛が密生する!

花冠は唇形花!

NO37

ハマエンドウ(浜豌豆)①

*マメ科レンリソウ属

花期は4〜7月

北海道〜九州の海岸の日当たりの良い砂地や岩場などに生え、内陸部の湖岸にも見られる!

長い地下茎を持ち 基部は長く地面を這い1mほどまで伸びる!

蝶型花序は赤紫色から青紫色に変化します。

葉は8〜12枚の小葉の偶数羽根状複葉!葉軸の先や上部の小葉が巻きひげとなる!

種子は海水に浮いて散布される!

NO37

ハマエンドウ②

種差海岸では、見事な群生を見せています♪

ハマオトギリ(浜弟切)37

*オトギリソウ科オトギリソウ属

花期は7〜8月

分布域は!

「日本の一部海岸地域に分布し、その生態や分類についても研究が行われています。野山に自然に咲く花の一つとしても観察されており、海岸の植物群の一部として位置づけられています」

NO38

ハマオトコヨモギ(浜男蓬)①

*キク科ヨモギ属

花期は8〜10月

北海道〜青森県.岩手県の海岸の岩場や磯地に生える多年草!

オトコヨモギの亜種とされる!

高さは0.3〜1mほど!

(オトコヨモギは1.5mほど)

葉に厚みがありくさび状長楕円形!

頭花は筒状花からで円錐状に多数!

NO38

ハマオトコヨモギ②

花の終盤で赤みを帯びています。

頭花はオトコヨモギより密に!

NO39

ハマギク(浜菊)①

*キク科ハマギク属

花期は9〜11月

青森県〜茨城県の太平洋側の海岸の崖地や岩場に見られる亜低木!

高さは20〜100cm

へら形の葉は互生し肉厚で光沢があり海浜植物の特徴的な姿!

頭花は白い舌状花と黄色い筒状花からなり野菊にしては大きめです!

大群生に出会えました❣️

NO39

ハマギク②

菊なのに茎が木質化する低木で、完全な木本になる数少ないキク科植物だそうです❗️

NO39

ハマギク③

蕾ですが、こんな岩場に咲きます

NO40

ハマゴウ(浜栲)①

*シソ科ハマゴウ属

花期は7〜9月

本州〜九州の海岸の砂浜に群生する常緑小低木!

高さは30〜70cm

枝先に青紫色の円錐花序を出し花冠は漏斗状で5裂し唇形になる!

雄蕊4個は花の外に突き出し、雌蕊の柱頭は2裂する!

香りがとても上品で爽やかでした❣️

生薬としても利用されているのだとか!

NO40

ハマゴウ②

茎は4綾あり砂の中を這って長く伸びて枝分かれしながら広がる!

対生する葉は広卵円形〜楕円形で、微毛が生えて表面は灰緑色、裏面は灰白色で全縁!

短い葉柄がある!

NO40

ハマゴウ③

果実が出来ています♪

宮城県.岩手県では震災の津波で絶滅してしまいました。

果実は果皮がコルク質となり海水に浮いて散布されるとの事ですから、近い将来宮城県.岩手県でも見る事が出来る事と楽しみにしています。

NO41

ハマサオトメカズラ(浜早乙女葛)①

*アカネ科ヘクソカズラ属

ヘクソカズラの海岸適応型!

本州〜九州の日当たりの良い海岸に生え、葉に厚みがあって硬く光沢があるもの!

葉に毛のあるものと無毛のものがある!

その他、花や果実はヘクソカズラと変わらない。

NO41

ハマサオトメカズラ②

普通のヘクソカズラと思っていたのですが、葉は厚み.光沢があり海辺に適応しているのが分かりました。

優雅な名前を付けてもらいました!

ハマサジ(浜匙)42

*イソマツ科イソマツ属

花期は8〜11月

宮城県.福島県と愛知県以西の太平洋側と島根県.山口県の日本海側に分布し、塩湿地や河口付近の砂地の汽水域で、満潮時に海水に浸かるような場所に生える越年草(多年草の場合もあり)

高さは30〜60cm

葉は根生し長楕円形のさじ形で光沢は無くやや厚め⑤

花茎を伸ばして多数の小穂を付ける!

花冠は黄色で漏斗状で先が5裂!

黄色みを帯びた花冠部分が咲きますが、この黄色い花はすぐに落ちてしまい、その後に白い萼が残るのが特徴です。萼は白色で筒状、乾燥しても形が崩れにくく、果実の時期まで残ることが多いようです!

ハマシャジン(浜沙参)43

*キキョウ科ツリガネニンジン属

ツリガネニンジンの海岸型変種!

主に葉の厚みと光沢が異なり海岸環境への適応!

海岸の草地や岩場に生え

・花はツリガネニンジンと同じ!

・葉の質は厚く光沢がある!

・高さは30-60cm

(ツリガネニンジンのより低め)

・茎は無毛!

(ツリガネニンジンには毛がある事が多い)

ハマシラヤマギク(浜白山菊)44

*キク科シオン属

花期は8〜10月

東北地方の太平洋側の海岸近くの森林内や草地に生える多年草!

シラヤマギクの海岸型変種!

高さは0.3〜1m

(シラヤマギクより小さめ)

葉は互生し厚みがあり、光沢がある!(革質)⑤

花はシラヤマギクと同じ!

(舌状花.筒状花はやや少なめ)

NO45

ハマゼリ(浜芹)①

別名 ハマニンジン

*セリ科ハマゼリ属

花期は8〜10月

北海道〜九州の海浜の砂地や岩礁地に生育する海浜植物の多年草!

茎の多くは地を這い放射状に広がり、立ち上がると10〜30cmほど!

NO45

ハマゼリ②

葉は濃い緑色で質が厚く光沢がある!

茎葉は互生し1〜2回羽状複葉で3-5裂!

枝先に小型複数形花序を付け、花弁5個は内側に曲り雄しべ5個の紫色の葯が目立ちます!

日本のセリ科の中では最も小型!

↗︎に果実が出来ています。

NO46

ハマダイコン(浜大根)

*アブラナ科ダイコン属

花期は3〜6月

全国の海岸や河川敷に自生する!

高さは30〜70cm

最近まで栽培種の逸脱したものお考えられていましたが、別種だそうです。

NO47

ハマナス(浜茄子) ①

別名ハマナシ(浜梨)

*バラ科バラ属

花期は6〜8月

果期は8〜10月

北海道〜茨城県以北の太平洋側と山陰地方以東の日本海側に自生する落葉低木!(公園やなどにも植栽あり)

NO47

ハマナス②

少ないですが白花も❣️

NO47

ハマナス③

↑果実

↓冬芽

NO48

ハマナデシコ(浜撫子)①

別名 フジナデシコ

*ナデシコ科ナデシコ属

花期は6〜10月

本州〜沖縄の海岸の岩場や礫地.草地に生える多年草!

茎の先に集散花序を付け5花弁が多数同時に密生して咲く。

花弁5枚は紅紫色で先の波打つ鋸歯が美しい

NO48

ハマナデシコ②

高さは20〜50cm

葉は暑く光沢があり全縁で十字対生する!

NO48

ハマナデシコ③

①②と同じ株です

11月中旬には種を飛ばし終えました。

来年はさらに増えているの

期待したいです❗️

ここは、津波被害で壊滅した蒲生干潟ですがこのハマナデシコが今年復活していた事がとても嬉しい出来事でした。

(お隣の岩手県では絶滅したとされています)

NO49

ハマニガナ(浜苦菜)①

別名 ハマイチョウ(浜銀杏)

*キク科ニガナ属

花期は4〜10月

(夏の間は開花を休みます)

北海道〜琉球の海岸の砂地に生育する海浜植物の多年草!

NO49

ハマニガナ②

地下茎を伸ばして増えていくようです。

互生する葉は厚く長い柄があり砂を被ってもすぐに茎を伸ばして砂の上に出てきます!

NO49

ハマニガナ③

10末には葉が紅葉しています。

この後冠毛になります!

NO50

ハマハイビャクシン(浜這柏槇)①

*ヒノキ科ビャクシン属

花期は4〜5月

東北地方の太平洋側の海岸の岩場に生える常緑低木!

ビャクシ(イブキ)の変種で葡萄性のもので、幹は岩場をはって伸びる!

NO50

ハマハイビャクシン②

雌雄異株でこれは雌株!

たくさんの球果(8〜9mm)が付いていました♪

葉を揉むと良い香りがあるそうで、確かに爽やかな香りがありました!

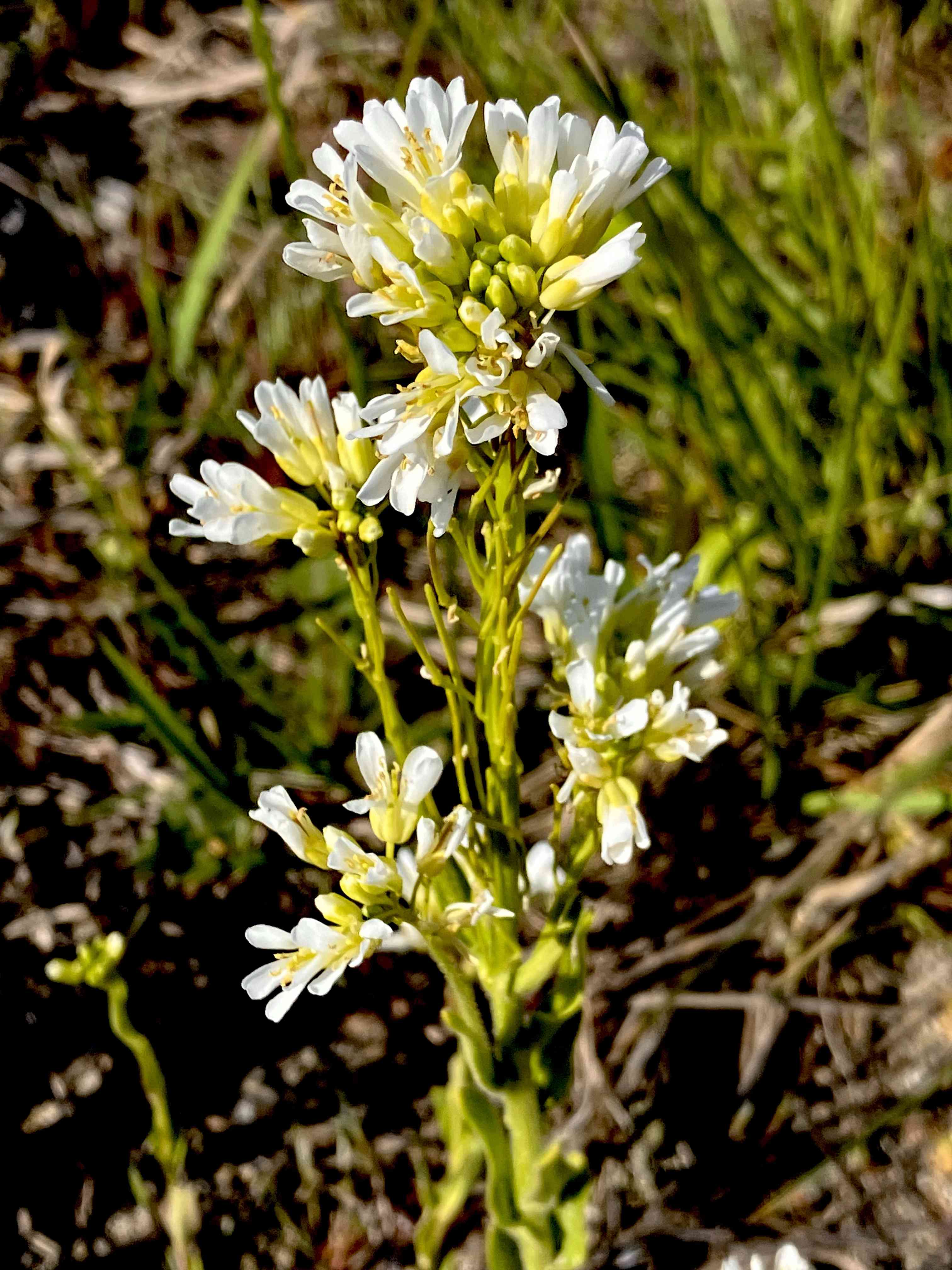

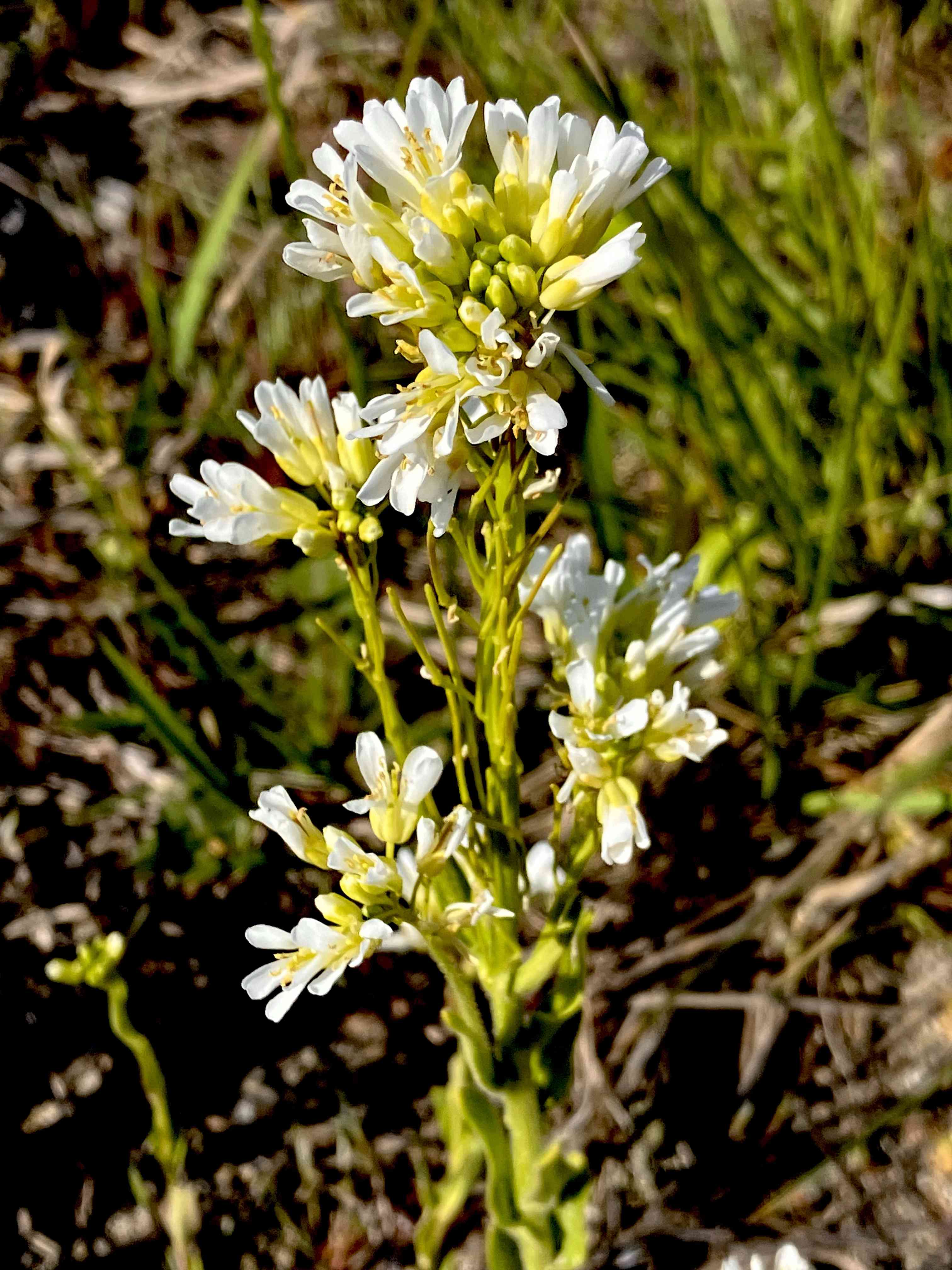

NO51

ハマハタザオ(浜旗竿)①

*アブラナ科ヤマハタザオ属

花期は4〜6月

北海道〜九州の海岸の砂地で見られる越年草(ロゼットで越冬する)

高さは20〜50cm

直立した茎先に白い4花弁の花を付けます。

茎は互生して厚みがあり、両面に星状毛がある!

葉は単葉で茎を抱きます!

既に果実が出来ています!

NO51

ハマハタザオ②

名前は旗竿のように細い茎をまっすぐに伸ばす事で、それが砂浜に生える事から!

ハマヒサカキ(浜姫榊)53

*モツコク科ヒサカキ属

花期は11〜12月

果期は翌10-12月

自生では千葉県以南の海岸近くの岩場など見られる雌雄違株の常緑低木!

潮風や乾燥に強い事から街路樹として用いられる事も多くなっているようです。

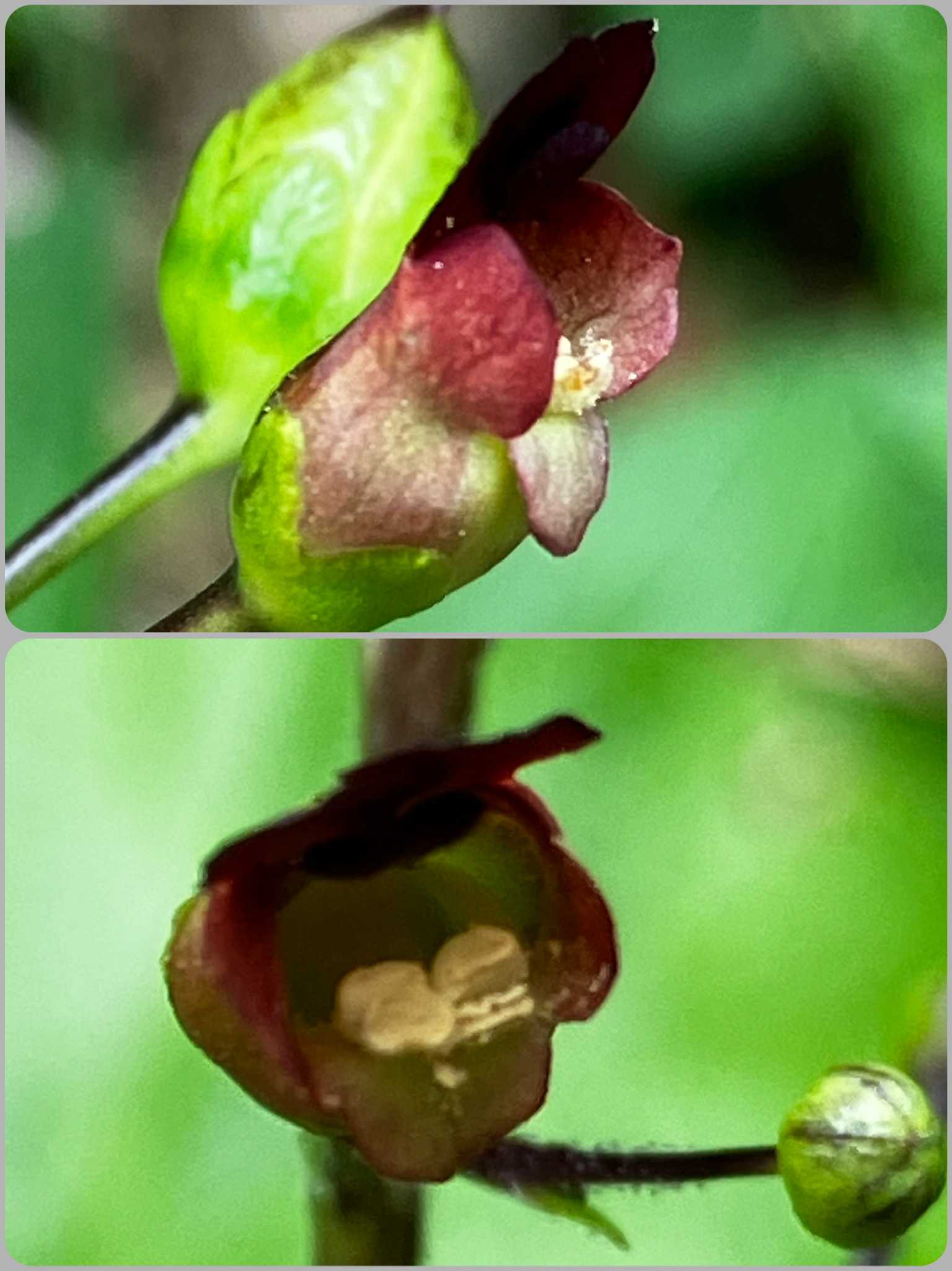

NO54

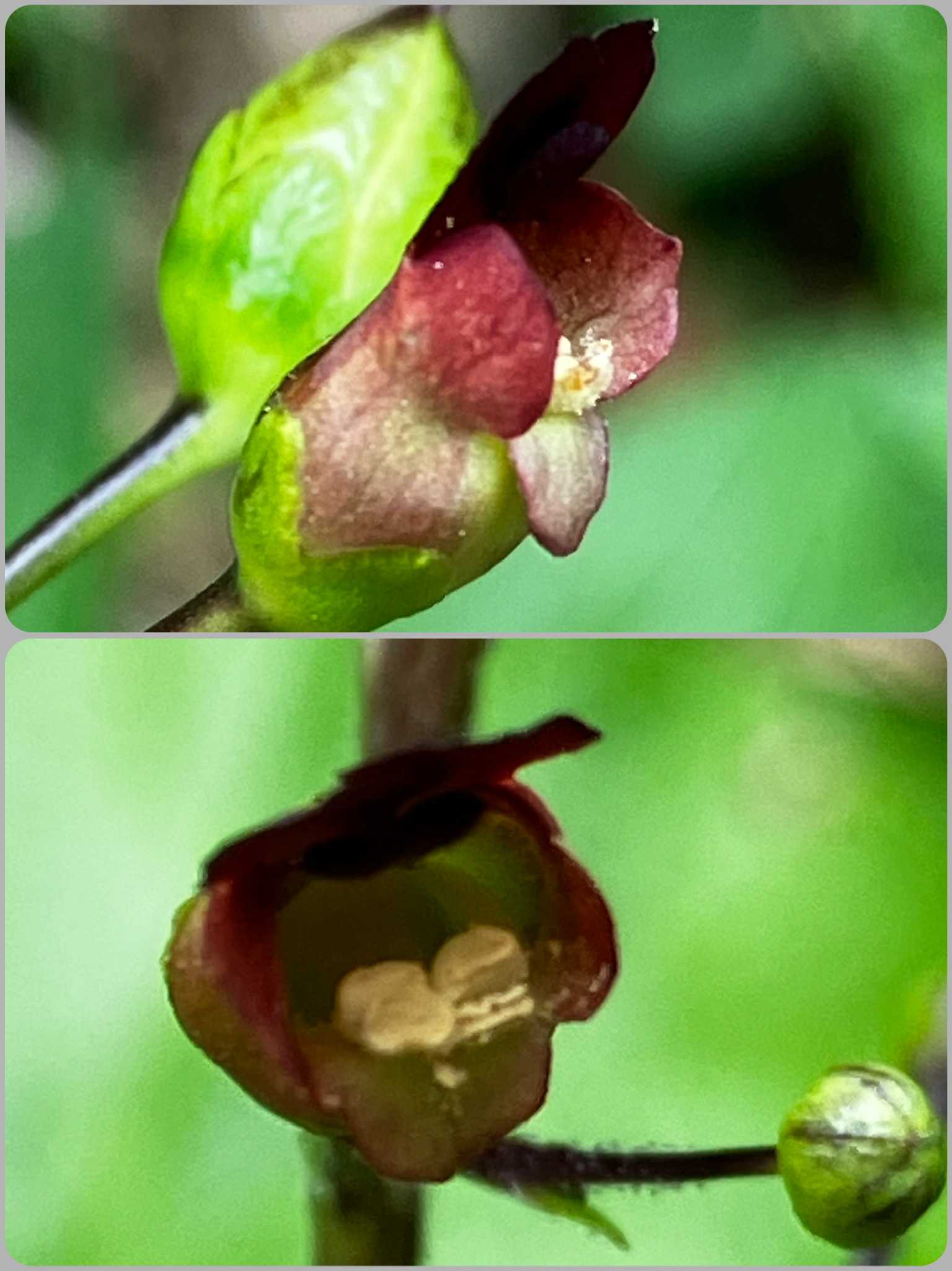

ハマヒナノウスツボ(浜雛の臼壺)①

*ゴマノハグサ科ゴマノハグサ属

花期は6〜7月

岩手県中部以南〜宮城県北部の海岸に生育する多年草!

かつては、エゾヒナノウスツボの変種とされていたが、現在では独立した種として認められている!

エゾヒナノウスツボより全体的に小型で茎の4稜がさほど目立たない!

葉は対生し短い葉柄があり、先が尖って縁は鋸歯となる。

NO54

ハマヒナノウスツボ②

茎の先に円錐花序を付け、まばらに壺形の花を咲かせる!

花柄は腺毛がまばらに生える!

NO54

ハマヒナノウスツボ③

同属で似た花は

・オオヒナノウスツボ

・エゾヒナノウツボ

・サツキヒナノウスツボ

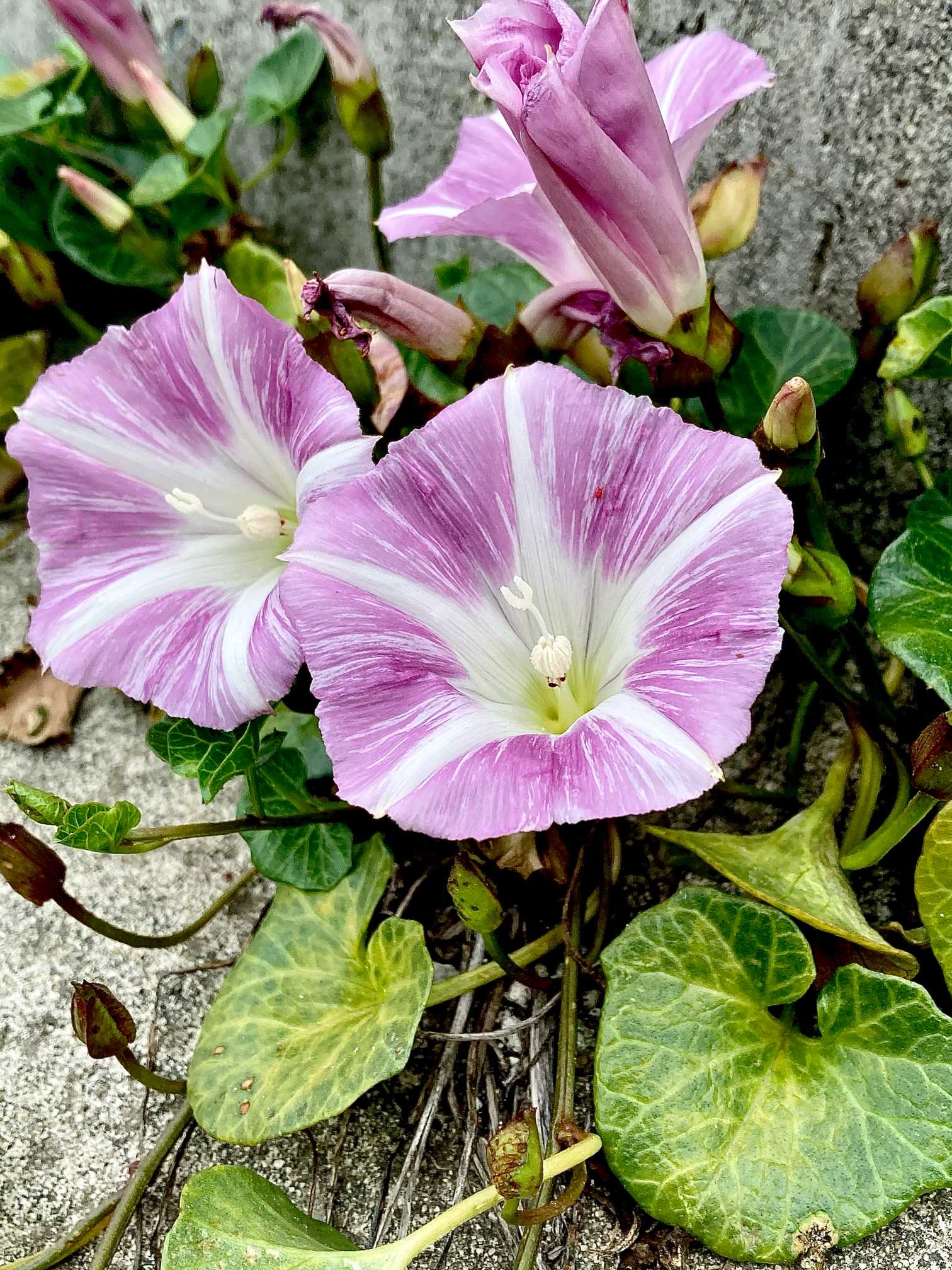

NO55

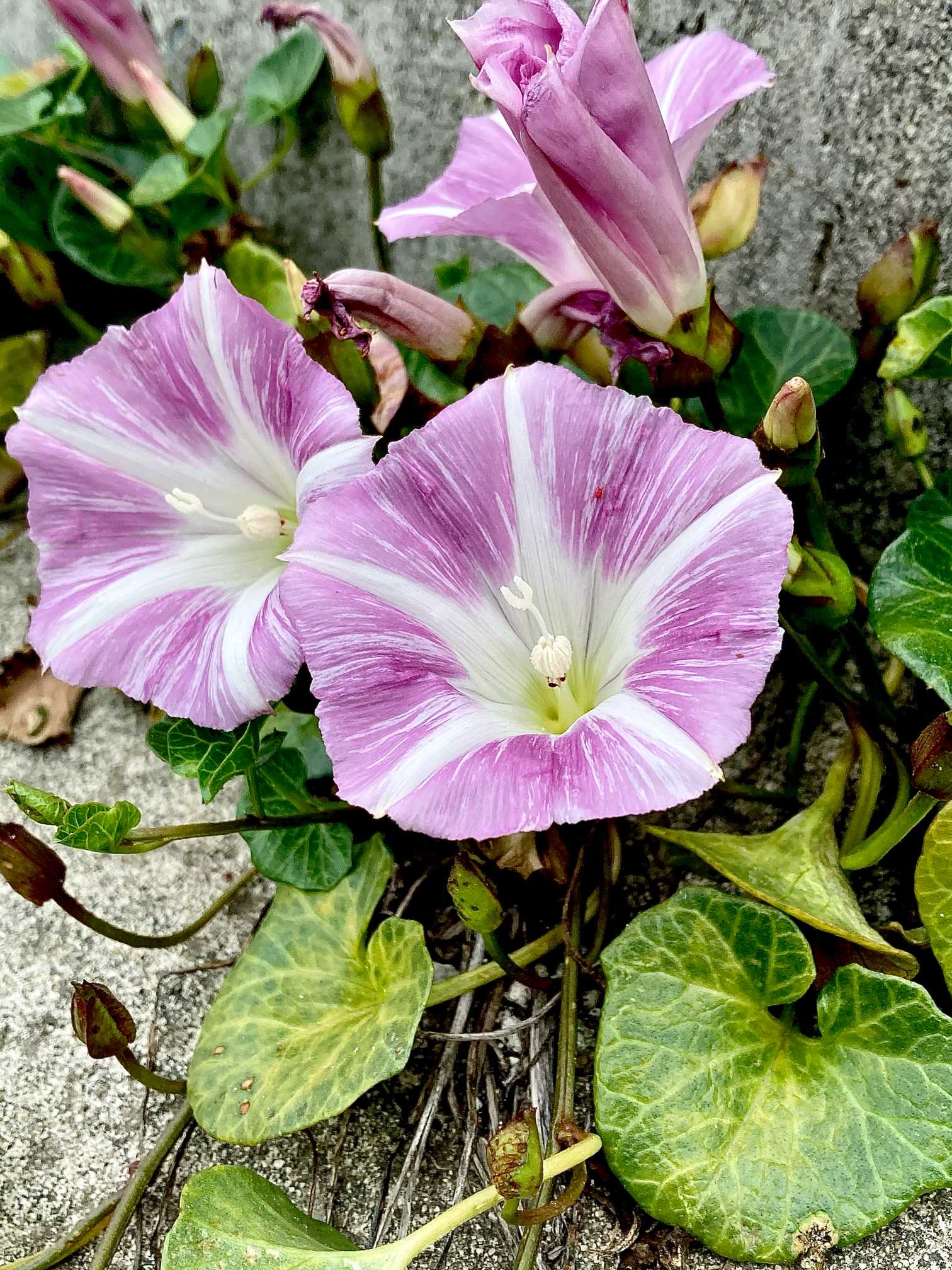

ハマヒルガオ(浜昼顔)①

*ヒルガオ科ヒルガオ属

花期は5〜8月

北海道〜琉球のおもに海岸の砂地に生え、内陸の湖岸や河岸でも見られるつるせいの多年草!

砂の中に根茎を伸ばして広がり、葉は無毛で厚く光沢のある心形!

初夏の海岸の砂地にはとても目立つピンクの花❗️

NO55

ハマヒルガオ②

縞模様の個体もキレイです!

花は一日花。

花柱1個で柱頭が2裂!

NO55

ハマヒルガオ③

果実が出来ています!

この後 海流散布されます。

ハマベンケイソウ(浜弁慶草)56

*ムラサキ科ハマベンケイソウ属

花期は7〜8月

北海道〜

太平洋側は宮城県まで!

日本海側は新潟県まで!

(石川県.隠岐島)

海岸の砂地や礫地に生育する多年草!

茎が地を這って1mほどに広がり株を作る!

葉は互生し広卵形!

全体は無毛で青白色を帯び多肉質!

枝先に青紫色の鐘形の小さな花を下垂して咲かせる!

NO57

ハマボウフウ(浜防風)①

*セリ科ハマボウフウ属

花期は6〜7月

全国の海岸の砂地に生える多年草!

高さは地上部は10〜20cmで枝を分けて砂に埋もれる!

根生葉と下部の葉には長い柄があり葉は厚く光沢がある!

葉は1-2回3出状複葉!

縁に不揃いの鋸歯がある!

花は茎頂に複数形花序で白い小花を多数付ける。

花が咲く前の柔らかい茎葉は食用となる!

民間療法では、薬用として利用される事も

NO57

ハマボウフウ②

果実

7月後半にはこんな果実が出来ています!

ハマボッス(浜払子)58

*サクラソウ科オカトラノオ属

花期は5〜6月

全国の海岸の砂地.崖地、岩石海岸の割れ目などに生える越年草!

塩分や風の影響を受けやすい場所に生える海浜植物!

高さは10〜40cm

茎は稜があり しばしば赤みを帯びる

葉は互生し多肉で倒卵状のへら形〜長楕円形!

花は茎の上部に白または淡紅色で花冠は5深裂し、赤褐色の条が入る!

名前は花の咲く様子が仏具の払子に似ている事から!

NO59

ハママツナ(浜松菜)①

*ヒユ科マツナ属

花期は9〜10月

宮城県以西の海岸の塩湿地に生える一年草!

高さは20〜60cm

茎は基部でよく分枝して株立状!

葉は互生し多肉質の線形で先は尖る(断面は半月形)

NO59

ハママツナ②

小さな花を撮ってみました!

花は葉腋に付き、緑色で花弁は無く萼は5深裂!

秋に紅く紅葉します!

NO59

ハママツナ③

この場所は満潮時は半分海水に浸かりますが、それを得意としているようで、まるで絨毯の様に広がります。

蒲生干潟は津波からの復旧工事も終わり、どんどん植物が戻っています♪

NO60

ハマユウ(浜木綿)①

別名 ハマオモト(浜万年青)

*ヒガンバナ科ハマオモト属

花期は7〜9月

関東以南の海岸沿いにの暖地の自生する多年草!

高さは30〜70cm

葉は暑くて光沢があり先が尖る!

花茎は葉の真ん中から太くてまっすぐな茎を上に伸ばし 先端に多数の白い花を付ける!

NO60

ハマユウ②

花被片は6個で下部は合着して筒状となる!

種子はコルク質の厚い種皮に包まれて水に浮き海流で運ばれる!

植栽ですか、こちらに分布の無い海浜植物を見る事が出来ました。

青い海に似合いそうですね❣️

NO61

ホコガタアカザ(鉾型藜)①

別名 アレチハマアカザ

*ヒユ科ハマアカザ属

花期は8〜11月

1945年に、東京で見つけられた帰化植物。

現在では各地の海岸の裸地や埋め立て地にに広がっている一年草!

高さは20〜80cm

葉は下部では対生し上部では互生する!

葉柄があり三角形〜三角状の鉾型!

若葉は白い粉状粒に覆われている。

花は茎頂や葉腋から伸びる花序に雄花と雌花が、まとまって付く。

現在 生態系被害防止外来種リストに掲載種となっています!

NO61

ホコガタアカザ②果実

ハマアカザ.ホソバハマアカザに似て、やはり果実は不思議な三角形!

NO62

ホソバハマアカザ(細葉浜藜)①

*ヒユ科ハマアカザ属

花期は8〜9月

北海道〜九州の海岸の塩湿地に生える一年草!

高さは30〜60cm

全体が緑白色で茎に赤茶色の縦縞があるのが特徴!

この時は既に紅葉していました♪

名前はハマアカザに似て葉が細長いことから。

NO62

ホソバハマアカザ②

葉は互生し長披針形で基部は張り出さない!

花はかたまりで穂状に付く!

既に紅葉しています❗️

茎の赤さに増して葉も赤くなっています。

NO62

ホソバハマアカザ③

果実は不思議な三角形❗️

マルバグミ(丸葉茱萸)63

別名 オオバグミ(大葉茱萸)

*グミ科グミ属

花期は10-11月

果期は翌3-4月

宮城県以西〜沖縄の海岸近くに生える常緑低木!

高さは2〜4m

枝はつる状に伸びて他の植物に寄りかかる!

葉は互生し広卵形で表面は光沢がある!

若い葉は表面に銀色の鱗片状毛があり次第に毛は無くなる!

マルバトウキ(丸葉当帰)44

*セリ科だマルバトウキ属

花期は6〜8月

本州北部、茨城県.宮城県.岩手県.青森県と北海道の海岸の草地や岩場の日当たりの良い場所に生える多年草!

・南限は茨城県日立市久慈町❗️

高さは30〜100cm

葉は葉柄があり互生し2回3出複葉(合計9個の葉)

小葉は卵形〜円形で厚く光沢があり、縁には鋸歯!

茎は暗紫色を帯び、全草無毛!

枝先に複数形花序の白い花を密に付ける!

NO65

ラセイタソウ(羅背板草)①

*イラクサ科ヤブマオ属

花期は7〜9月

北海道南部〜紀伊半島の太平洋側の海岸の岩場や崖地で見られる多年草!

高さは30〜70cm

茎は太く直立して大きな株になる!

葉は対生し厚みがあり表面にちりめん状のしわが特徴的!

雌雄同株

雌花序は茎の上方の葉腋から穂状に!

雄花序は茎の下方の葉腋から穂状に!

NO65

ラセイタソウ②

名前は、ザラついた葉がポルトガル語でラセイタと呼ばれる毛織物に似ている事から!

石積みの防潮堤の隙間からでも立派な株を出しました❗️

NO65

ラセイタソウ③

前年の枯れた姿を残したままの株も多く見られました!

今年も観察を続けますが、その都度追加したいと思っています!

☆カバー写真は

種差海岸.大須賀海岸!

見たことのない植物たくさん。

私も細かな観察力を培わないとね。

まとめお疲れ様でした😌💓