卒論提出が終わりました!次は学会の準備です🔥

林床コケ調査

これが2×2mのコドラートと呼ばれる区画です。林床調査にはコケの種数や生育面積を調べました。

生育面積は時間がなかったので簡易的に、縦×横に0.8をかけて求めました(これは葉の面積を求める簡易的な手法と同じです)。

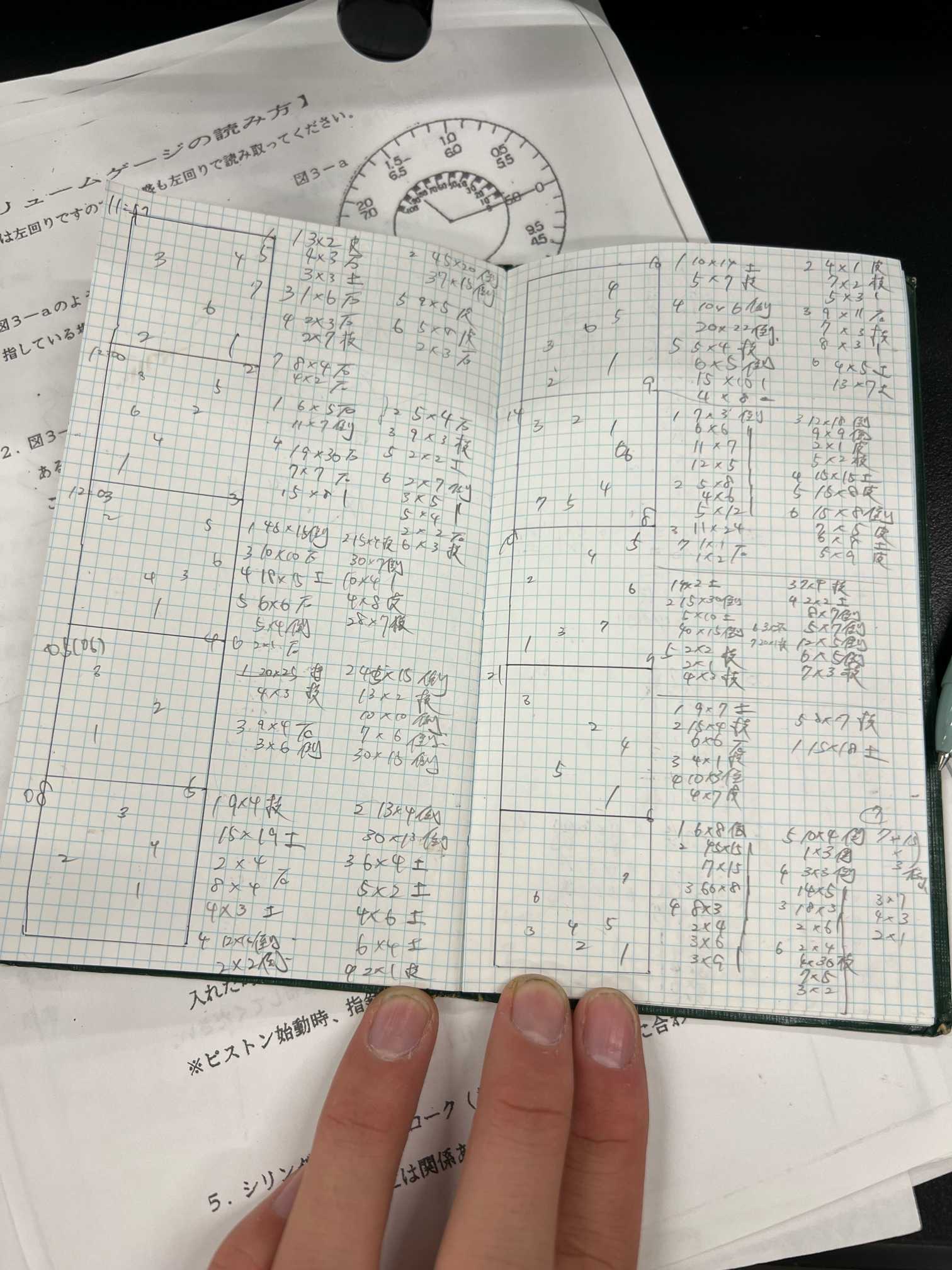

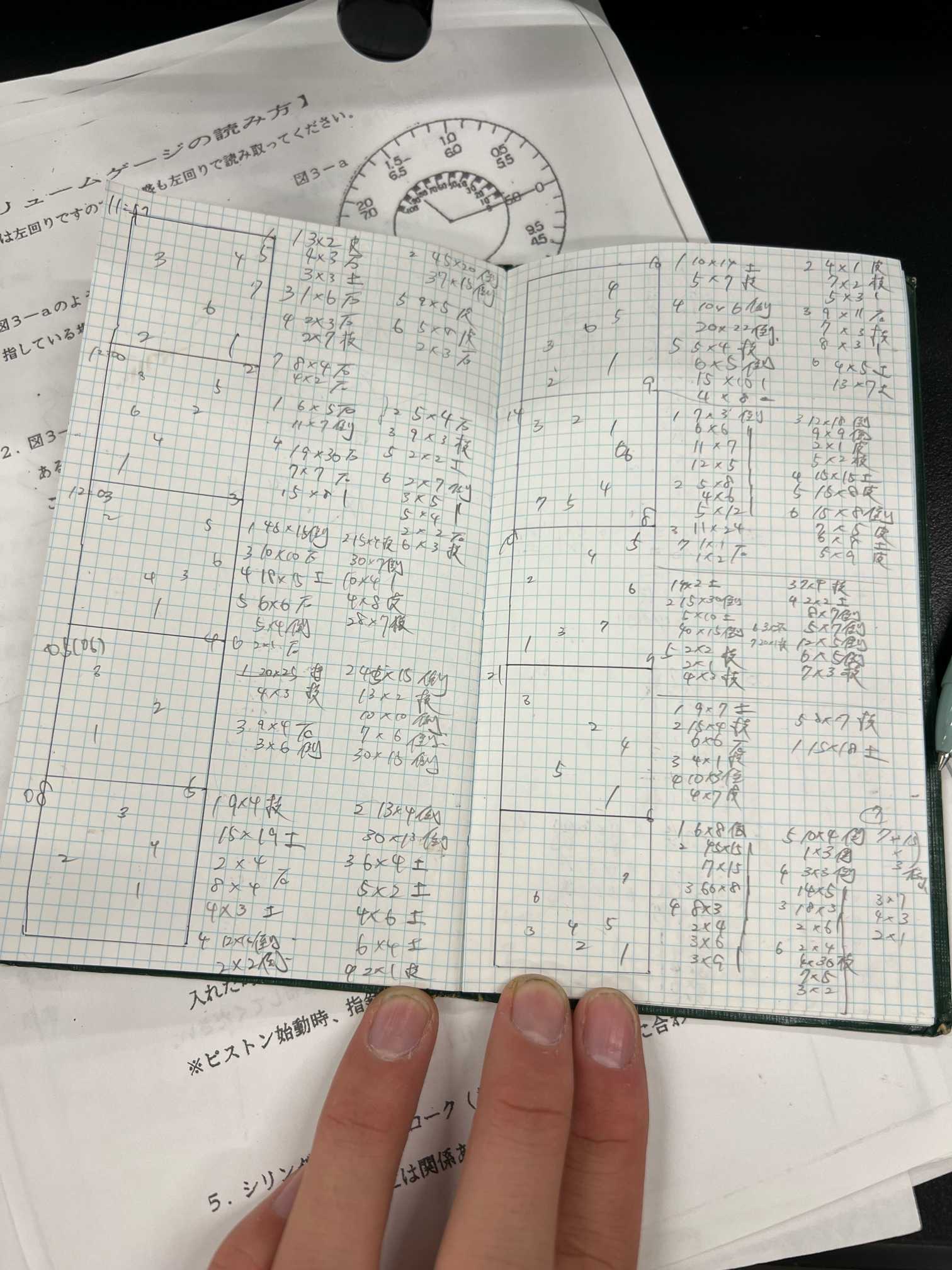

これがメモの様子です。面積のほかに生育基物と呼ばれる、どこに着生しているかをメモしました。

結果

結果です。林床には29科57種のコケが生育していました。

うまく写真とれたものを紹介します。

【ケゼニゴケ】

林内ではジャゴケやゼニゴケ科のコケ植物は見られず、ベタ〜ってしたコケはこれだけでした。フカフカした土壌を嫌うのか、暗いのが嫌なのか。。。

【トサノケクサリゴケ】

写真自体にメモをしておらず、ちょっと自信はないですがそうメモっております。

ちなみにこれは小石です。ほんっとに小さくて息もできませんでした。

【ススキゴケ】

はじめは、同定できなくて持ち帰ろうと思いましたが、胞子体を見つけて理解!

草本植物のススキとは似ていませんが、覚えやすいです。

【トヤマシノブゴケ】

個体が立派なもので、他の個体と迷いましたが、一般的によく見られるものでした!

【ヤマトフタマタゴケ】

小型の苔類です。乾燥に弱いイメージを持っていましたが、どのような環境にも非常に多く見られます。

【クシノハスジゴケ】

高尾にとても大きな群落がありました。ここでは、ちらほら見る程度でした。

樹幹コケ調査

樹幹コケ調査では、種数と別に被覆の多さ、こんもり具合も調べました。

このように樹幹にメッシュを押し当て、コケのある区画とその厚さを求めました(これは友達です)。

結果

【コクサリゴケ】

林床では見られなかったものを紹介します。これは本当に非常に小さくてほとんど確認できたのが奇跡でした。見逃したものもあるのかなあ。。。

【ヒメイサワゴケ】

日当たりのいいところでしか見られませんでした。図鑑にも温暖気候を好むとあります。徐々に気温が上がっているのでしょうか

【コムチゴケ】

葉が脱落しやすく、細々とした感じになりやすいですが、これはよくついています。

【ヒメトサカゴケ】

よく見るのはトサカゴケ。名前の由来はわかりませんが、ヒメだと葉縁に無性芽が見られます。顕微鏡でようやく発見しました。

まとめ

今回はほとんどがコケ紹介になっちゃいました。

面積結果や被覆の結果は気が向けば投稿します。

また、年始から行った山の苔も撮り溜めているので、解放していこうかなと思います。

今年も頑張りましょう☺️

はじめて見る苔が沢山😍

わたしも苔を撮る時 無意識に息止まってます🤣ぐるじいーーー🤮