亡母憧憬。

干支から数えて七番目のものをもつとお守りになると若くして亡くなった母は鏡花の手に水晶の兎を乗せたとか。鏡花の家には兎が溢れていたそうです(泉鏡花記念館ガイドペーパーより抜粋)。浪漫と幻想文学の原点。

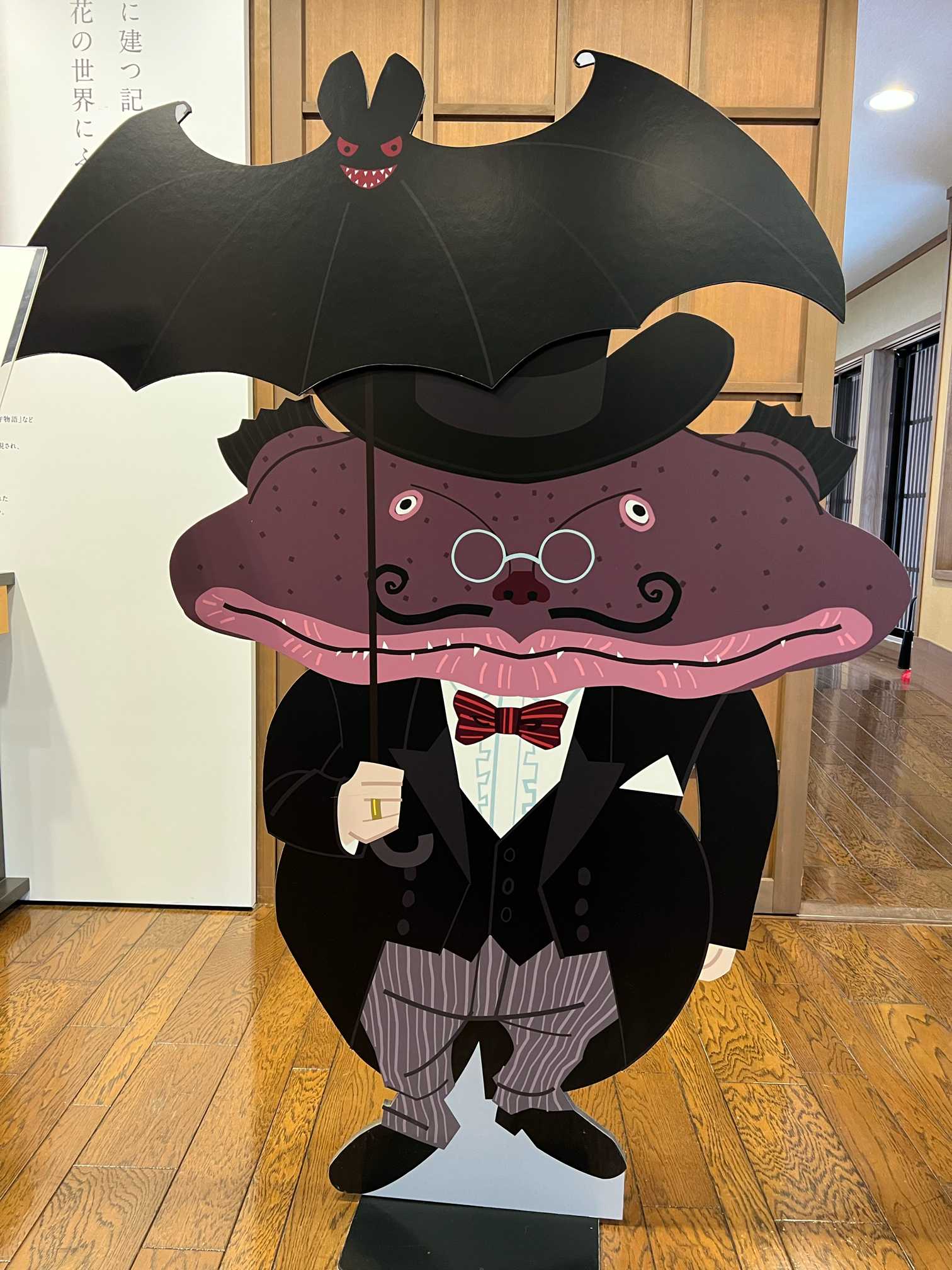

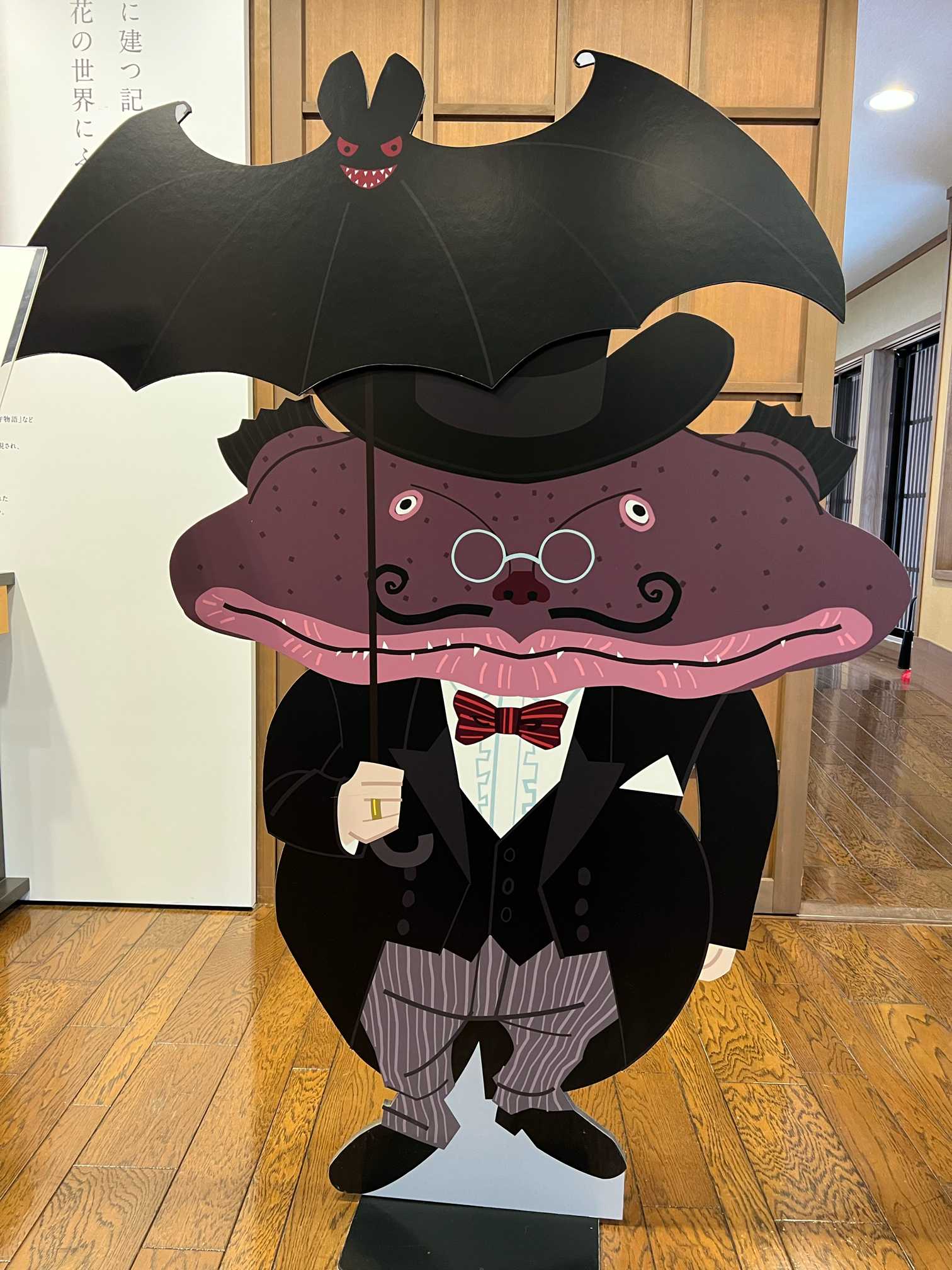

泉鏡花記念館

生家がそのまま記念館に。

鏡花といえば、湯島通れば思い出す🎶お蔦主税の『婦系図』と浪漫&幻想の舞台が映える『天守物語』です、私は。

この時代に避けて通ることができなかった文壇の大御所尾崎紅葉。芸者との仲は将来に傷がつくと別れを強要され、別れたものの紅葉の死後想いを遂げ夫婦に。偉いぞ鏡花!

鏡花宅にも雪はなし。

父は加賀象嵌の彫金師、母は能楽師の娘。受け継がれたDNA

あんこう博士。

孫Iには『絵本 化鳥』孫IIには『鏡花人形写真集』をお土産に

柳宗理記念デザイン研究所

右手が泉鏡花記念館、左手が日本を代表する柳宗理メモリアルになっています

中は撮影禁止ですが、日常品のあれもこれも柳宗理!でした

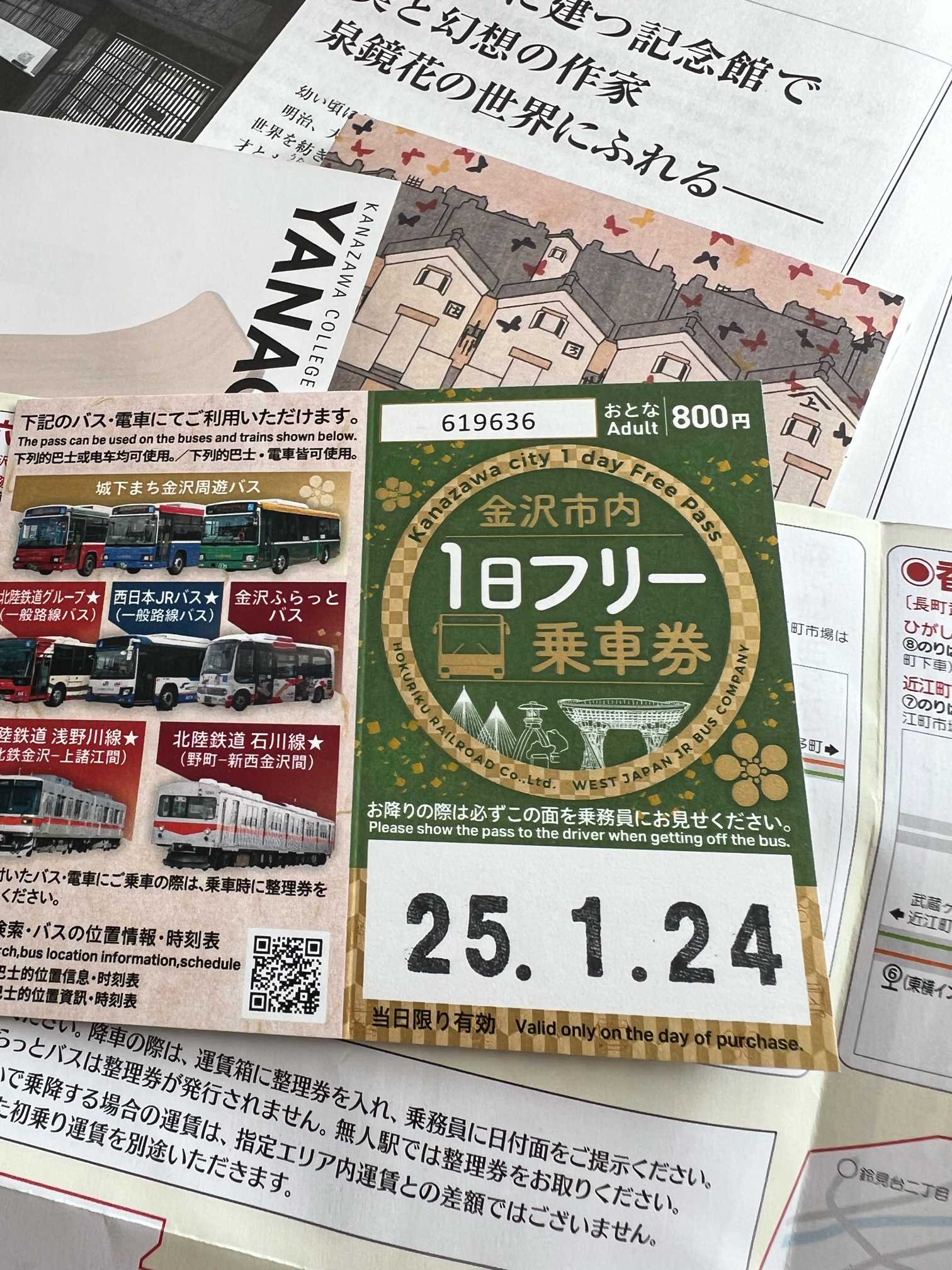

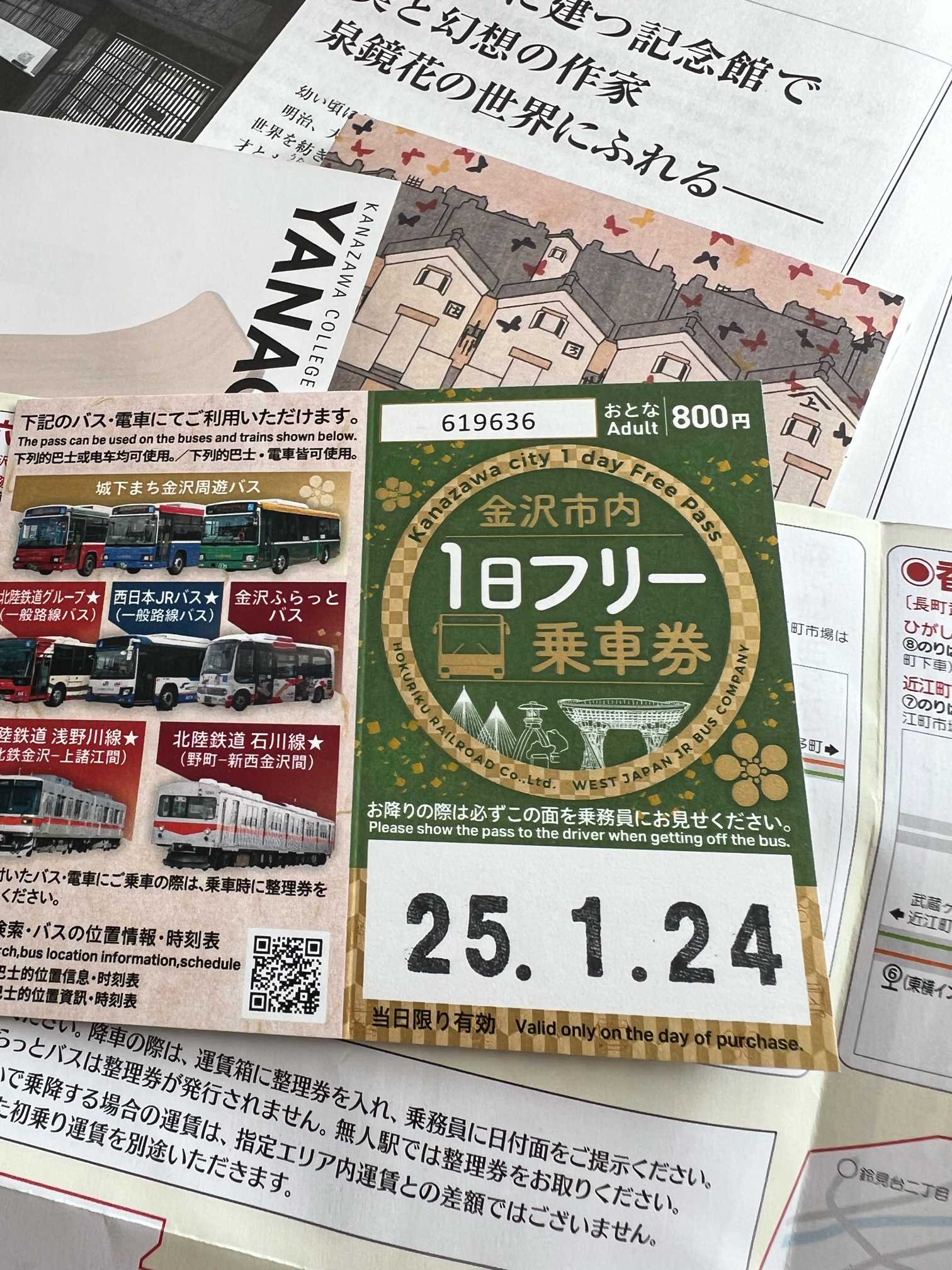

巡回バス1日周遊券がお役立ち。

街がコンパクトなので周りやすかったです

金沢文芸館

旧石川銀行橋場支店。昔の銀行は威厳があります

五木先生は今回パス

大樋美術館

文芸館の斜め前に否が応でも目に入る建物。370年もの歴史を持つ大樋(おおひ)長左衛門窯です

庭は勅使河原宏氏設計

謎のドーム?

ホースはちゃんとしまいましょう

楽家と縁が深く、茶碗はすべて手捻りで轆轤は使いません

初代大樋長左衛門作「黒釉明烏(こくゆう あけがらす)香炉」。ほぼ実物大と思える大きさで意表をつきます。

「三千世界の 鴉を殺し 主と朝寝が してみたい」(高杉晋作作と言われる都々逸)

*明烏=男女の夜の契りの終わり=後朝

兼六園

ちかれたびー。お約束の雨足が強くなってきたしお茶を飲みましょ

『SWAY COFFEE』

こちらもばっちばちデザインされています

陰影の取り方がなんとも素敵

鏡花が入水願望に駆られて彷徨った「百間堀」

お城を右手に見ながら

「桂坂口」より入場

雪よ降れ〜ッと願いつつ暖か。雨です

「根上松」

13代斉泰公のご趣向。土を掘り下げて根を露わになさったとか。殿Good job👍🏻

2㍍も表出した根。値上がりの昨今

働く男の後ろ姿。惚れます

美しい結び目。金沢は日本一藁の需要が多いのでは

雨も上がったかしらん

石川県立歴史博物館

煉瓦が美しい建物は金沢陸軍兵器庫だったそうです

水管。我が国初の逆サイフォン技術で、犀川上流から金沢城に揚げ水をしたそうです。

寛永9年(1632年)の工事。昔から頭の良い人はいたンですねぇ

加賀本田博物館

加賀藩筆頭家老を務めた本多家伝来の武具や調度品が展示されていました。

馬具が充実。手拭いのような手綱は縮緬製の家紋付き。こらこら馬よヨダレを垂らすでない

能登応援のための展示。

大黒天像頭部。なんとも福々しいお顔です

また青空が出てきました。女心と古都の空

国立工芸館

金沢にはサザンカがよく似合います。白ではなくこの赤が映えます

好きな分野

石浦神社

金沢らしい色使い

御守りも水玉

手水舎のお水が半分凍っていました

21世紀美術館

お久しぶりです

入館はせずに加賀棒茶を戴きました。

緑茶以外は好まない主人が珍しく好きだった加賀棒茶

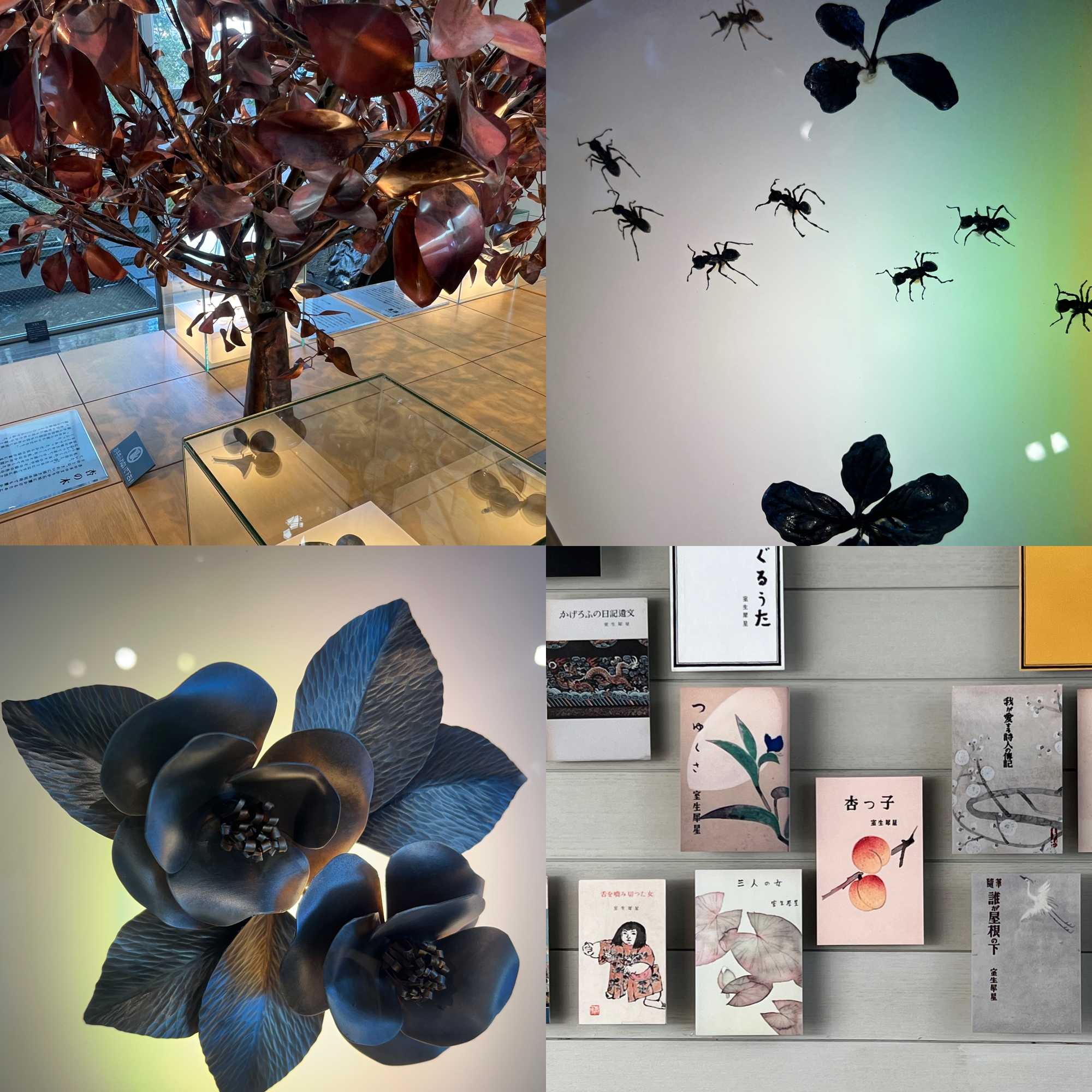

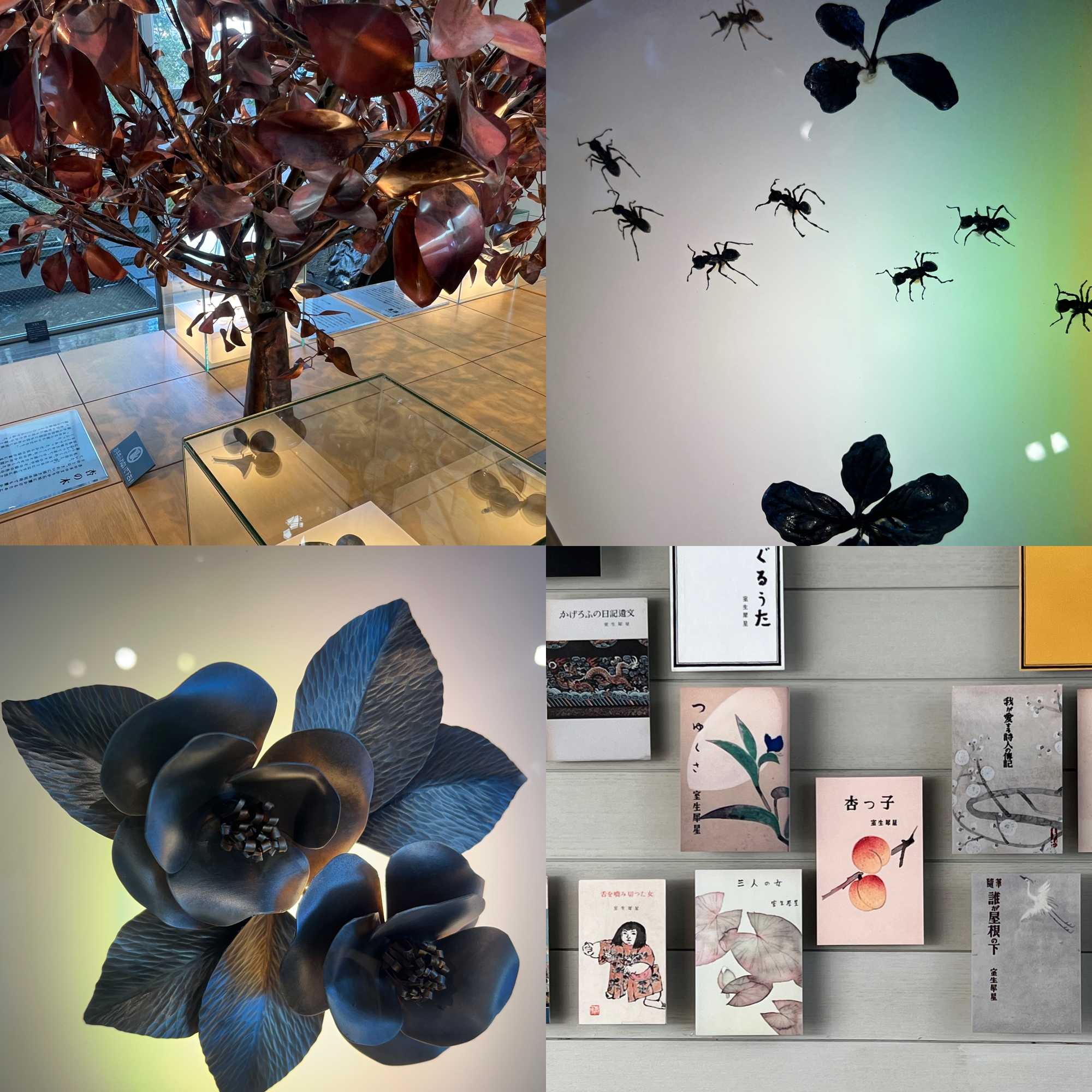

室生犀星記念館

残された3日目午前中。やはり犀星でしょ、と開館と同時に記念館に行きました

金工の地金沢らしく蟻・アンズの木・杏の実・椿の見事な彫金細工が目に飛び込みます

こんな感じです

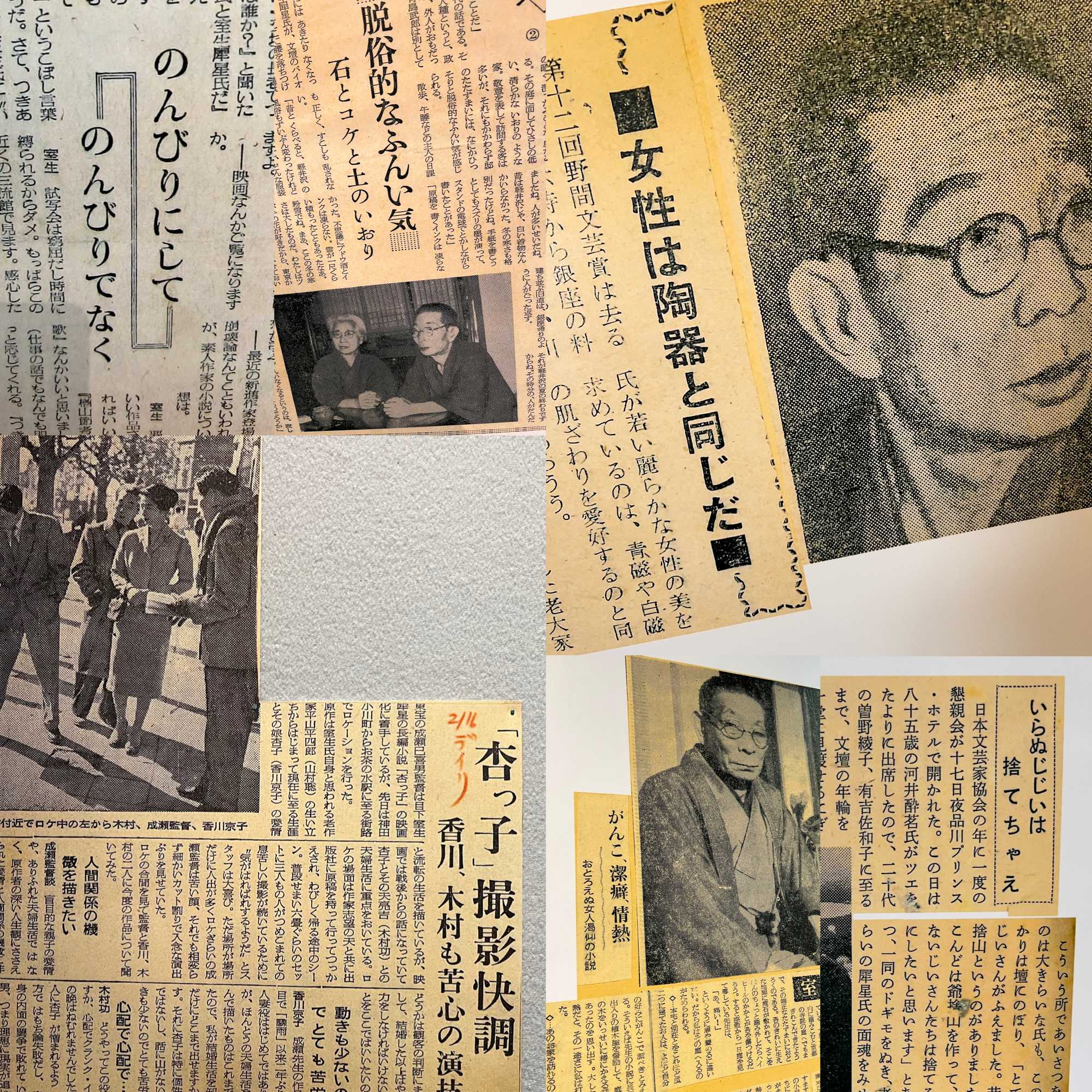

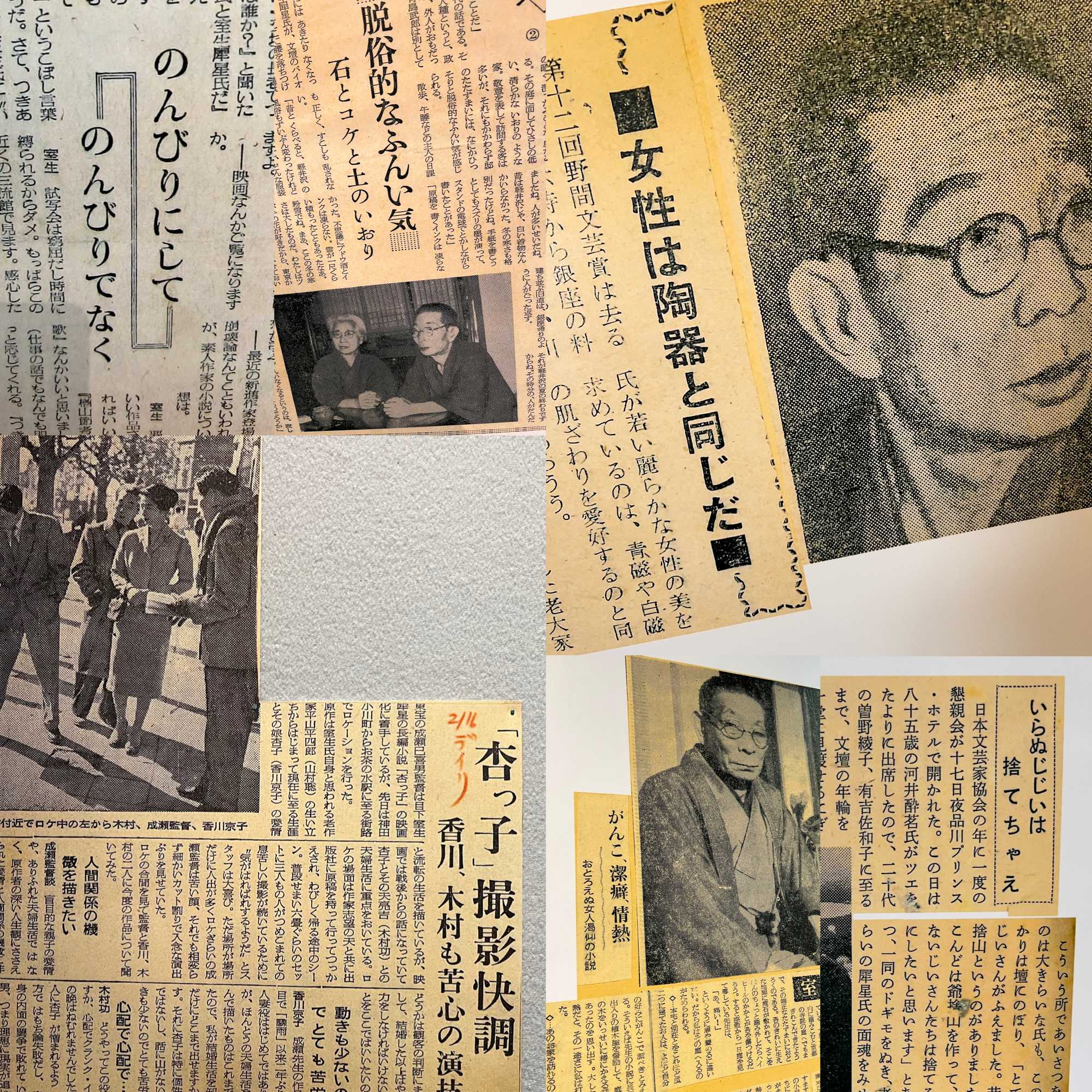

新聞の切り抜き。

『杏っ子』映画キャストは山村聰と香川京子。知ってる人?

金沢らしい風景や犀星が飼っていらした猫の写真に好きな詩をプリントアウト(@100)できます。もちろん迷わず「小景異情」よりふるさとは遠きにありて思ふもの…

犀星のペット好きは大変なものだったようです

青空を映す犀川

犀川大橋

人も車も馬も往来させてくれてありがとう百歳

谷口吉郎・吉生記念建築館

室生犀星記念から徒歩5分

偉大な建築家お二人の記念館がシメです。

「鈴木大拙記念館」が臨時休業で見ることがかないませんでした、残念

うつくしくてため息

犀川の流れ

清らかな堰

記念館隣りに聳える建築物に目移り。集中力に欠けます

おまけ

どこかでお昼食べなきゃと飛び込んだ寺カフェ。炒飯、カレー、焼きおにぎり茶漬けの三択でした(共通項チンできる)。

熱々の加賀棒茶をかけて上顎の皮が剥けましたが美味しかった。金箔ふりかけてありましたもん。

長い長いみどりのまとめは自分用の日記です。お付き合いくださった方には心よりの感謝です。おかげさまで素晴らしい金沢滞在となりました

この間情熱大陸でやってました

空気で膨らまして

断熱材を内側に吹き付けて

住宅にするんですって

耐用年数が10年くらいなので

現時点では仮設住宅とかに使われてるみたいです